おはようございます。

読書がライフワークになっている

医療業界のコンサルタント

ジーネット株式会社の小野勝広です。

これからの世の中ってどうなりますかね?

もちろん答えなんてありませんし、

偉そうに語る人がいても

それはあくまでも予想でしかありません。

予想が当たったからといって

それがスゴイとも思いませんし、

予想が外れたからといって

それがダメだとも思いません。

ただ仮説を立てて

検証していくというプロセスは

ないよりあったほうがいいと思うんですね。

その仮説は自分の頭の中から捻り出すのもいいですが

やはり知の巨人から学んでおくと

より良い仮説が立てられると思うのです。

今回ご紹介する書籍は、

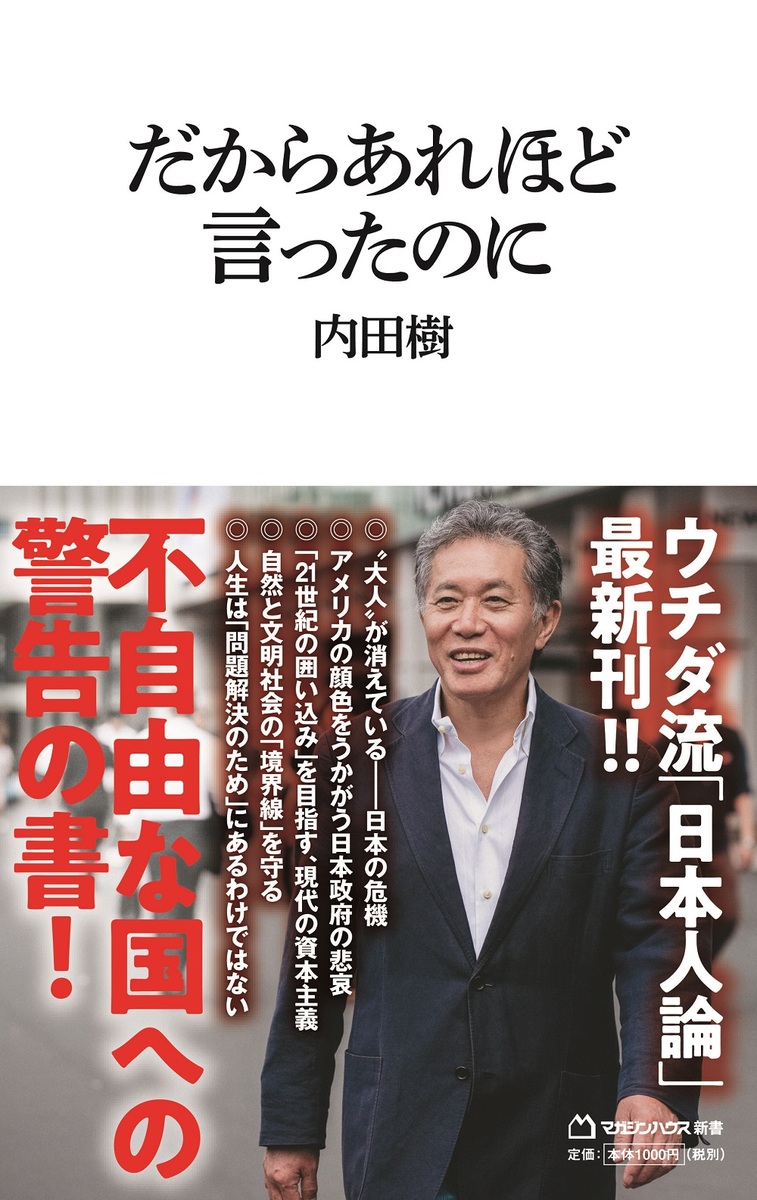

【 だからあれほど言ったのに 】 です。

本書をピックアップした理由

『 だからあれほど言ったのに 』

内田 樹 マガジンハウス新書 を読みました。

まあ私にとっての内田さんの著書は

課題図書みたいなものですから

見つけたら必ず買って

順番が来たら確実に読むというだけなのですが

本書は出版されたばかりですし、

このタイトル、

「だからあれほど言ったのに」は

秀逸だなと感じたのです。

内田さんの知見や学識が

たっぷりと詰め込まれているのではないかと

大変に楽しみにしながら読み始めたのでした。

目次

第1部 不自由な国への警告

第1章 令和時代の不自由な現実

第2章 人口減少社会の近未来

第3章 社会問題に相対する構え

第2部 自由に生きるための心得

第4章 他者の思想から考える「自由さ」と「不自由さ」

第5章 「この世ならざるもの」の存在を知る

第6章 「書物」という自由な世界と「知性」について

読みどころ

◎ “大人”が消えている ――日本の危機

◎ アメリカの顔色をうかがう日本政府の悲哀

◎ 属国の身分を利用するか、そこから逃げ出すか

◎ 食文化は「経済」ではなく「安全保障」

◎ 日本の「ダメな組織」の共通項

◎ 「21世紀の囲い込み」を目指す、現代の資本主義

◎ 村上春樹が描く「この世ならざるもの」

◎ 自然と文明社会の「境界線」を守る

◎ 人生は「問題解決のため」にあるわけではない

感想

さっすが!というのが最初の感想です。

どんなテーマでも内田さんらしく

一刀両断してしまうのがスゴイです。

もちろんすべてに賛成するわけではないですが

理に適っていて納得はしてしまう。

むしろ内田さんの説を知ることによって

自分の考えがブラッシュアップしていくのがスゴイ。

まだまだ甘いなと自分で気づくことができる。

こんなきっかけを与えてくれる人は

そうはないですし、ある種のメンターというか

「師」に近い感覚です。

いつも勉強させていただいて有難うございますと

自然と頭が下がる思いです。

それでは恒例の私がグッと来た箇所をご紹介いたします。

「大人はかくあるべし」とか

「大人の流儀」とか、

そういうことを小うるさく言う人がいるが、

そういうの人の周りに

きちんとした大人はあまりいないように思う。

なぜなら、

「なるほど、そういうふうになれば、”大人”になれるのか」

と信じこんだら、

それはその人を幼児的な段階に押しとどめることになるからだ。

(中略)

たしかに知識もあるし、

業績も立派だし、

弁も立つかもしれないが、

その人が複雑な現実を単純化したせいで

周りの人たちが思考停止に陥ってしまい、

知的成熟の機会を奪われたとしたら、

それは「大人」の業績にはカウントされない。

(P.21)

大人とは何か?

どういう存在のことを現わすのか?

決して答えのあるものだとは思えませんが

私は大人をこう定義付けるということができないと

大人とは言えないように思います。

私たちは今、二者択一を迫られている。

back or run。

その選択が令和日本の、

特に若者に突きつけられているのだ。

そして、ここには

「システムの内側にとどまって、

システムをよりよきものに補正する」という

選択肢だけが欠落している。

(P.31)

だいたいが選択肢が二者択一になっている段階で

すでにプロセス上での判断ミスということになりますし、

よくよく考えてみると二者択一ではないことも多いです。

二者択一に追い込むのは

判断ミスを誘導するための策ですから

騙されないようにしたいですね。

ある社会が豊かであるか貧しいかを決定するのは、

リソースの絶対量ではない。

その集団の所有する富のうちの

どれほどが「コモン」として全員に開放されているかである。

この定義に従うなら、

日本だけでなく、いまの世界はひどく貧しい。

世界で最も裕福な8人の資産総額は

世界人口のうち所得の低い半分に当たる

37億人の資産総額と等しい。

これを「豊かな世界」と呼ぶことに私は同意しない。

(P.62)

資本主義と共産主義のいずれにも欠点がありますが、

その中間的なところに治めることはできないものでしょうか?

もしくは新たな経済システムを

人類はそろそろ生み出さねばいけないのではないでしょうか?

公共をかたち作るために

まず身を削るのは

「おまえ」ではないし

「やつら」でもない。

それは「私」である。

そう思い切ることからしか

豊かな社会は生まれない。

同意してくれる人はまだ少ないけれど、

私はそう確認している。

(P.64)

私は同意します。

誰かを叩いても意味がない。

実現したい世界が見えているならば

まず自分がすべきですよね。

≪ 解決できない問題に遭遇したら、

もう泣くしかないということになります。

泣いたり、立ち止まったり、ためらったり…。

それでいいんだと思います。

これは、実は時間稼ぎなんです。

泣いている間に、

なぜ泣いているのかわからなくなる。

泣いている間に、

心の中で肥大化していた問題が、

だんだんと実寸大に戻る。

実寸大に戻ったときには、

たいした問題じゃなかったとわかる ≫

解決できない問題に遭遇したら、

しばらく「しょんぼりする」というのが有効だと

「困った、困った」とぼやいているうちに、

思いがけないことが起きて問題が

「消えて」しまうということがよくあるようだ。

(P.134~135)

これも生存戦略して有効そうですね。

実際にそんなもんだと思いますし、

多くの方がこういった経験があるのではないでしょうか。

人生において、やり過ごすとか、

「待つ」ってかなり大事ですね。

損得勘定とか費用対効果というような

寝言を言っている人間は、

経済の本質と無縁なのである。

(中略)

≪ 人生においては、

ある事物や出来事に対して責任を負う範囲が

大きくなる瞬間があります。

何度も言っていることですが、

自分の責任のないものに

責任を取るという姿勢こそがたいせつで、

たとえば、赤の他人がしたことに対してまでも、

「それは自分の責任である」

「自分がその責任を負っている」と

感じられるようになることが、

成熟に結びついていくように私は感じています ≫

(P.138)

他責にして逃げ切ろうとしたり、

無責任に知らんぷりする人が多いだけに

本当に身に詰まされますね。

聞いてるか?自民党の議員よ。

今の世の中では「愛する」ということが

人間の感情のあり方としては

至上のもののように思いなされているようだが、

ほんとうにそうなのだろうか。

私はそれよりも「敬意を抱く」ことのほうが

感情生活においては大切であり、

困難なことではないかと思う。

人間は他人から熱烈に愛されていても、

それに気づかないということはある。

しかし、他人から深い敬意を抱かれていて、

それに気づかないということはまずない。

経緯にはどんな感情表現よりも強い伝達力があるからだ。

敬意は、愛情よりもはっきりと相手に伝わる。

たぶん憎悪よりも、羨望や嫉妬よりも、はっきりと伝わる。

(中略)

なによりも、敬意には

「これだけ敬意を示したのだから、

見返りをよこせ」という

「債権督促」メッセージが含まれていない。

(P.144)

確かにそうだなと思いました。

そもそも日本社会では

「愛」よりも「敬意」のほうが

ずっと強かったんじゃないでしょうか?

欧米文化の流入により

なぜか「愛」が至上のものとされがちですが

「敬意」のほうが日本社会では重宝されそうです。

人々との交わりの場に必要なのは

「機を見る心」である。

自分がいるべきでないところにいて、

すべきてはないことをなし、

言うべきではないことを口にして、

これまで多くの人が命を落とした。

実際には、そういうことをしていると

「今ではない」「そこではない」「それではない」という

危険信号が激しく鳴動していたはずなのだが。

(P.153)

現代社会では命を落とすことは少ないでしょうが、

疎外されるとか、省かれるとか、

排除されるとか、弾き飛ばされるとか、

そういうことはよくあるでしょうね。

気遣い、気配りというのは

サバイバルスキルの重要なひとつの要素だと思います。

天職というのは、

必死にキャリア形成をして身につけるものではない。

そうではなくて、

気がついたらいつの間にか

その道のプロになっていたという仕方で

人は天職に出会うのである。

(P.191)

その通りだと思います。

ただ転職を何度も短期間で繰り返している人には

天職に出会う可能性は少ないでしょう。

だってプロになる時間が圧倒的に足りないですもん。

図書館の教育的機能もそれに似ている。

図書館も人の思い上がりを叱る場所である。

図書館というのは自分が読みたい本を借りに行ったり、

調べ物をしに行く場所だと思っている人が多い。

たしかに、そういう機能もある。

けれども、図書館の最も重要な機能は

「無知を可視化すること」である。

私たちは図書館の書架の間を遊弋しながら、

そこに配架されている本の

ほとんどを読んでいないことを思い知らされる。

私の知らない学術分野があり、

私が名前も知らない人の著作集がある。

その背表紙を見ながら、

私は「たぶんこれらの本を

私は一生手に取ることがないだろう」と思う。

私が生涯かけて読むことのできる本は、

この図書館の蔵書の何千分の一、

何万分の一にも足りないだろう。

なんと、世界は「私が知らないこと」で

満たされているのである。

そのことを思い知らせるのが

図書館の最も重要な教育的機能だと思う。

(P.208)

無知の知。

自分が何を知らないのかを知る。

すべてはここから始まるのでしょう。

大抵バカ者は自分がバカだと思っていないところに

最大の問題がありますからね。

知的であることとはどういうことか。

それは「慎ましさ」だと思う。

無限の知に対する「礼儀正しさ」と言ってもいい。

自分がいかにものを知らないかという

有限性の覚知である。

(P.209)

本当に偉い人って謙虚ですからね。

傲慢な人はだいたい勉強していない。

評価

おススメ度は ★★★★★ といたします。

こんなことを言うのも何ですけど

内田さんを文部科学大臣にしたら

10年後のこの国は相当に良くなると思いました。

非現実的ではありますが

内田さんの教育論には頷くところが多いですし、

それは子供たちのためでもあり、

国家のためでもあるように感じます。

私が総理大臣になった暁には

内田さんを指名します。

ってか、文部科学省のお役人たちも

内田さんの主張に是非とも耳を傾けて欲しいぞ。

それでは、また…。

<ジーネットが発信する情報提供サイトはこちらです!>

・ジーネット株式会社 公式ホームページ

・医療ビジネス健全化協議会<IBIKEN>ドクター向け情報提供サイト

・ジーネット株式会社 <社長のtwitter>

・ジーネット株式会社 <社長のfacebookページ>